生殖補助医療の治療成績(体外受精/顕微授精/新鮮胚移植/融解胚移植)

体外受精などの生殖補助医療は下記の多くのステップがあり、残念ながら「チャレンジすれば妊娠出産できる」といったものではありません。

- 採卵できるか(卵胞刺激での反応性、卵巣位置、採卵数など)

- 採卵できた卵子が成熟しているか(未熟卵は受精できません)

- 受精能力をもつ精子が回収できるか(DNAダメージない精子)

- 媒精して受精するか(通常媒精/顕微授精/IMSI)

- 受精卵(胚)が発育するか(採卵から5-6日目に胚盤胞に育つことが目標)

- 胚移植できる子宮環境があるか(新鮮移植/凍結して融解移植)

- 着床したか(胚移植から10日目に血中hCG値で50miu/mL以上が目標)

- 妊娠したか(移植から17日目頃:妊娠5週に超音波検査で胎のう確認)

- 生まれたか(化学的妊娠流産/流産/死産/異所性妊娠などもある)

2020年から2023年に当院で実施した「生殖補助医療」の集計データをお示しします。これら成績は必ずしも個々のカップルにあてはまるものではありませんが、相談の参考にしてください。

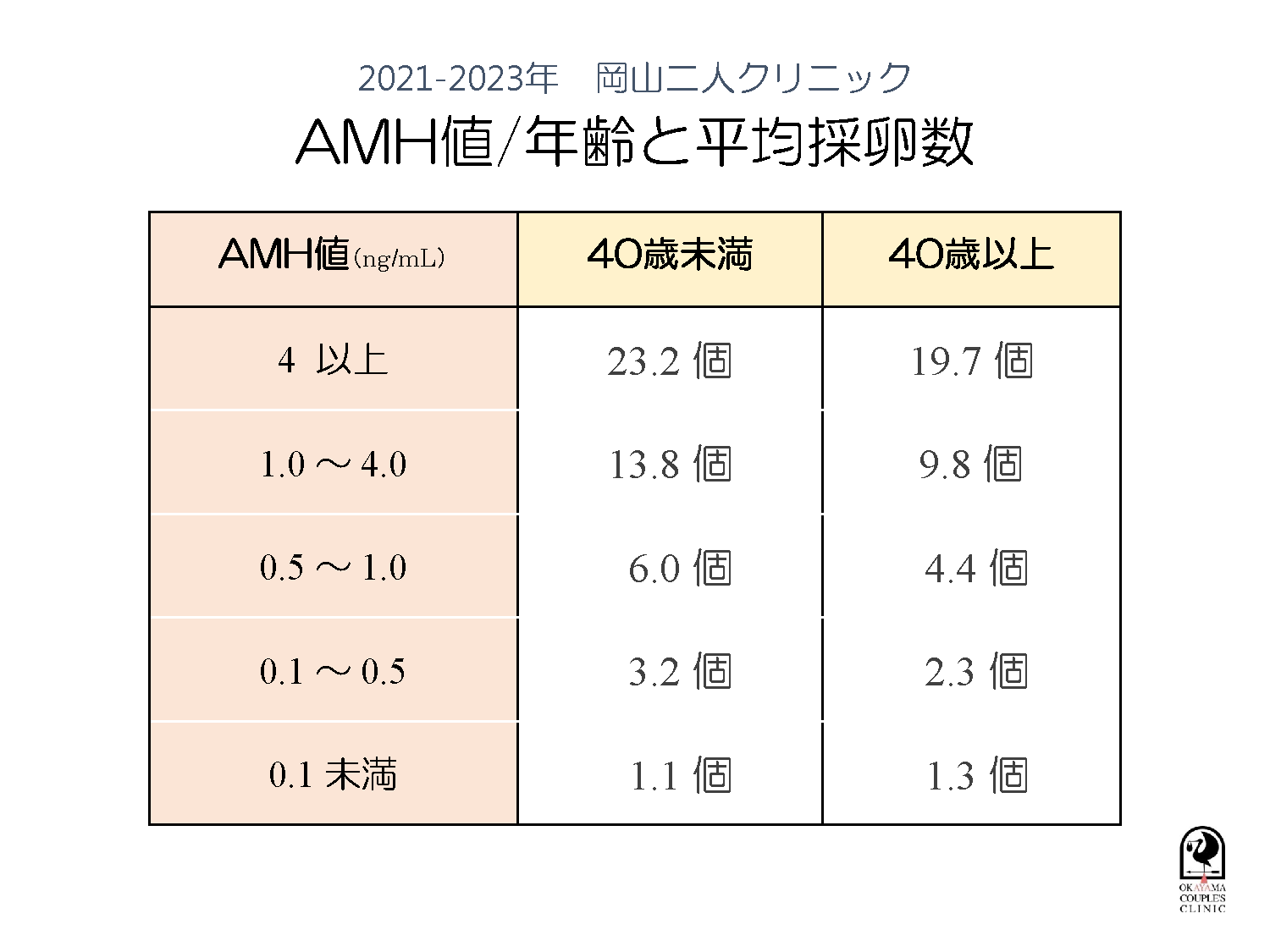

AMH値/年齢と平均採卵数

抗ミュラー管ホルモンAMH値と平均採卵数の関係を、女性年齢で40歳未満と40歳以上に分けて示します。

AMH値:卵巣予備機能検査で女性年齢と伴に採卵数の指標となるものです。

採卵数:当院のプロトコールに従って低刺激法や調節卵巣刺激を行い、採卵できた卵子数です。

- 採卵数の予測は、女性年齢・AMH 値のほか、月経3日目の胞状卵胞数や過去の卵巣刺激に対する反応性などを指標にします。

- 採卵数は「卵巣刺激に反応して発育してくる成熟卵胞数」によるところが大きいです。

- 採卵数の目安を8〜12個として卵巣刺激方法を相談して決めます。

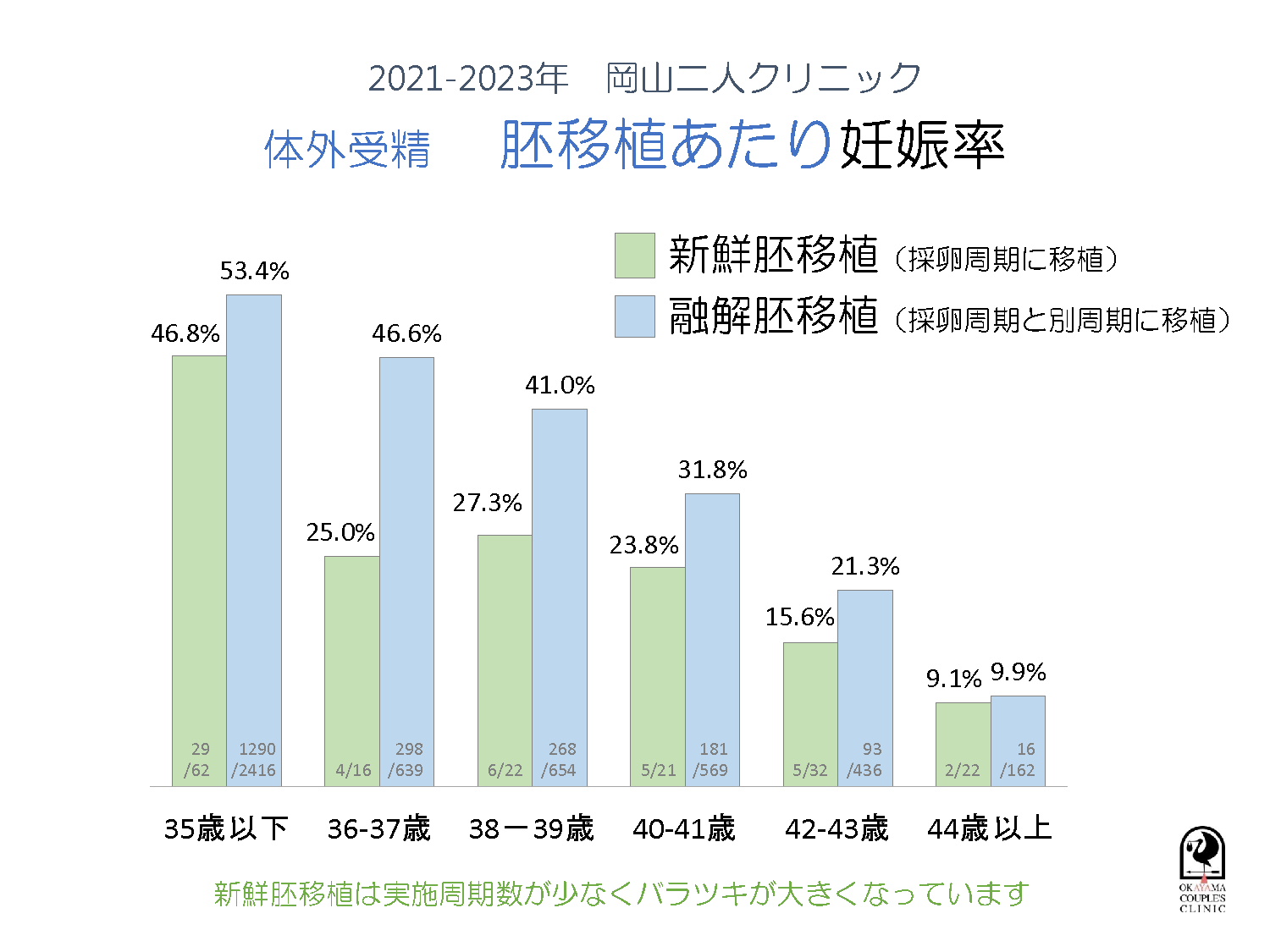

胚移植あたり妊娠率

胚移植周期あたり妊娠(胎のう)確認できた割合を女性年齢層別に示します。

新鮮胚移植:採卵した周期に胚移植することです。当院では採卵3日目に良好形態の分割胚があり、かつ移植できる条件が揃っている場合に、希望があれば移植可能としています。

融解胚移植:採卵5~6日目に移植可能に発育した胚盤胞を凍結保存し、別周期に融解して胚移植することです。

- 当院の新鮮胚移植は、採卵3日目の良好形態分割胚を基本として行っています。

- 新鮮胚移植と比較し、融解移植のほうが高い妊娠率を示しています。

- 「良好形態分割胚と判定していても胚盤胞に発育しないこともある」ことも、新鮮移植より融解移植のほうが妊娠率が高い理由の1つとして挙げられます。

- 新鮮移植/融解移植ともに女性加齢により妊娠率は低下していました。

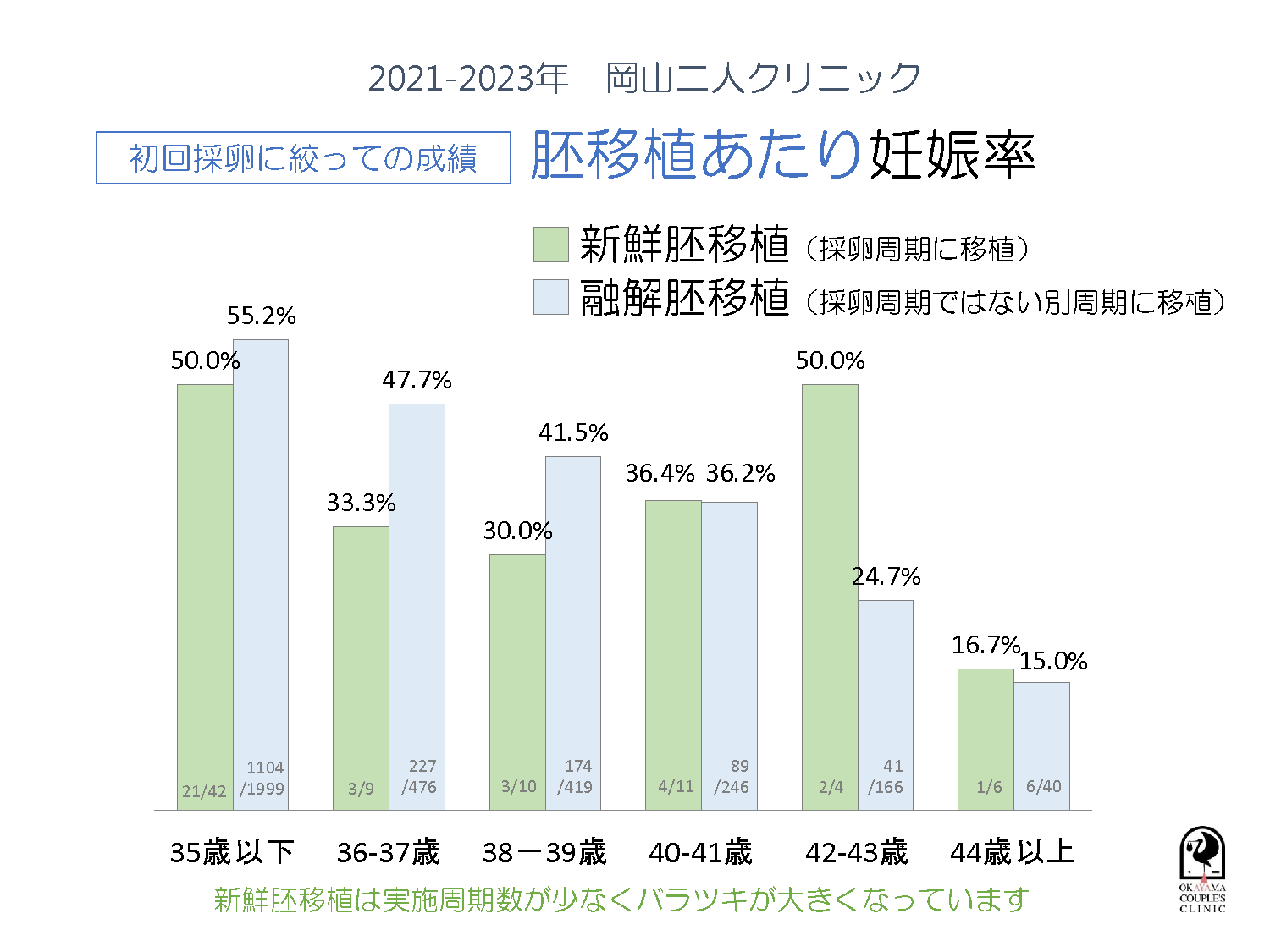

次のグラフは上記を初回採卵に限ってみた成績です。

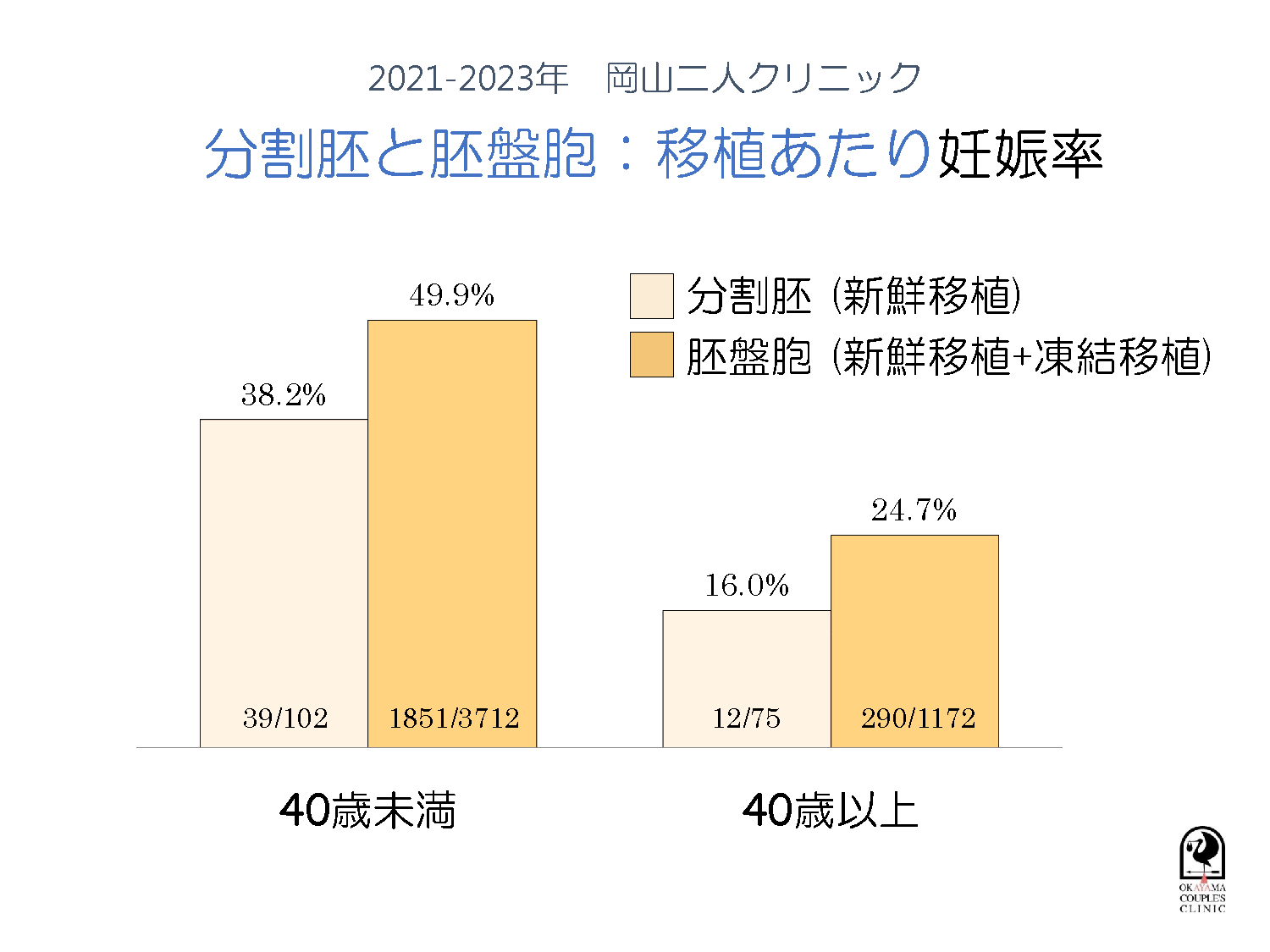

分割胚と胚盤胞:移植あたり妊娠率

分割胚移植と胚盤胞移植の妊娠率の比較を、女性年齢40歳未満と40歳以上に分けて示します。

分割胚移植:当院では、初回採卵で、採卵から3日目に良好形態分割胚があり、移植できる状態が全て揃っている場合の新鮮胚移植しか、分割胚移植をおすすめしていません。

胚盤胞移植:採卵5〜6日目に移植可能な胚盤胞に発育した移植です。少数の新鮮胚移植を含んでいますが、ほとんどが採卵周期に胚盤胞を凍結し、別周期に融解移植しています。

- 分割胚移植に比較し、胚盤胞移植の妊娠率が高くなっています。「採卵3日目に良好形態分割胚と判定しても、胚盤胞に発育しないことがある」ことも理由の1つとして挙げられます。

- 胚盤胞移植のほうが「より発育を確認しての移植」と言えます。

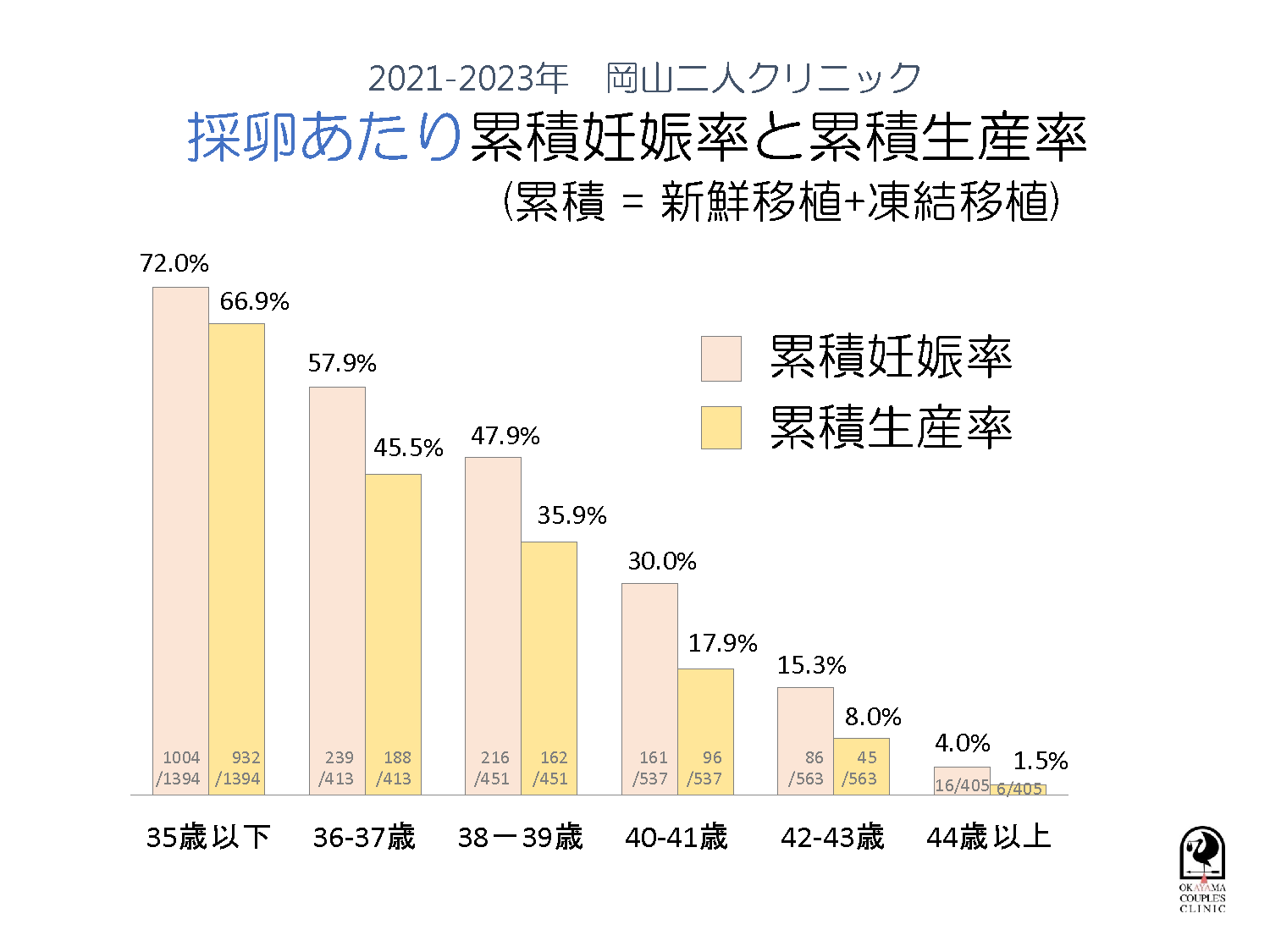

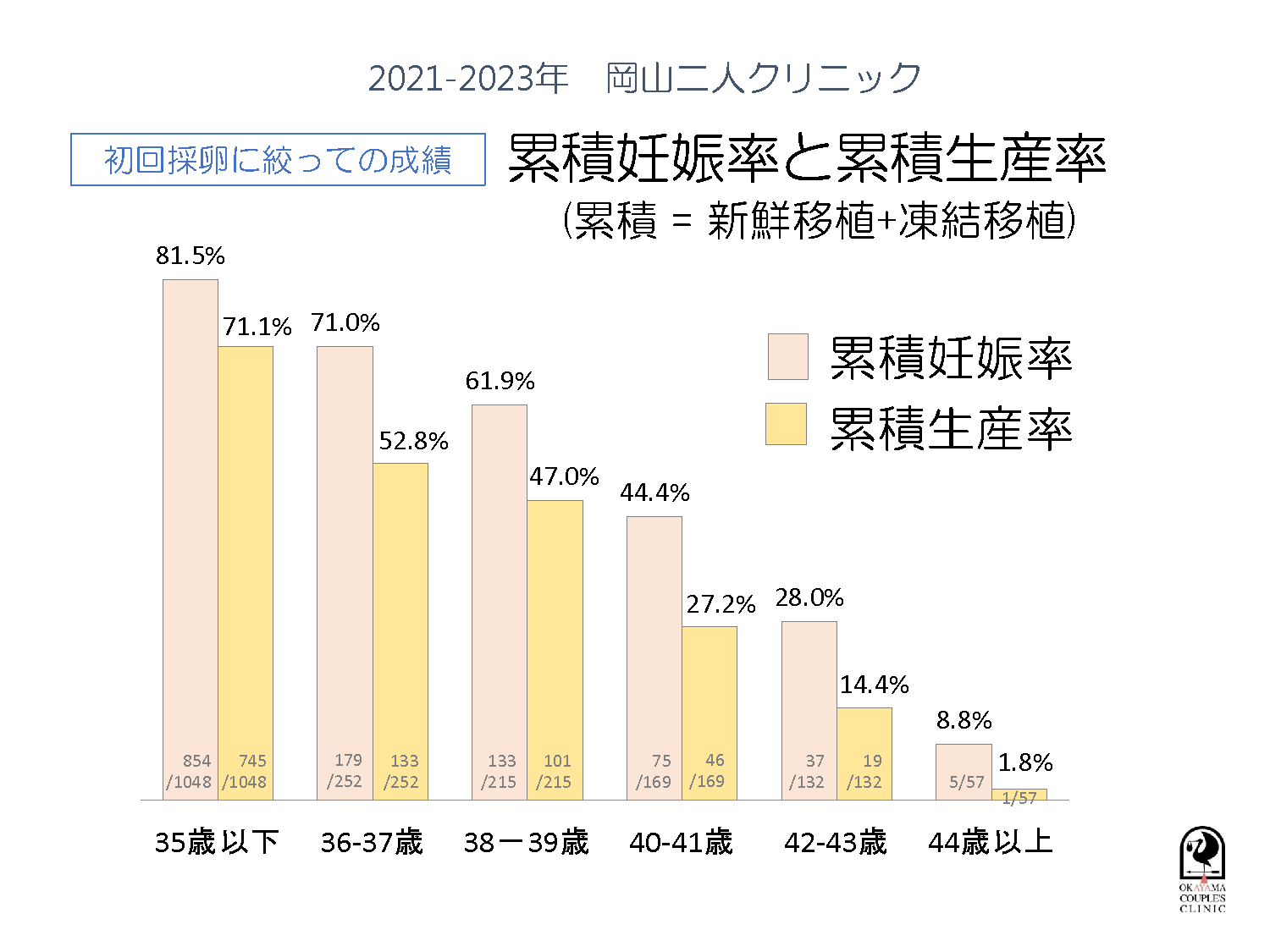

採卵あたりの累積妊娠率と累積生産率

1回の採卵により、少なくとも1回の妊娠(妊娠率)や出産(生産率)の報告です。

採卵しても胚移植にまで至らないこともありますので、このような指標を示しています。

累積妊娠率:新鮮胚移植や融解胚移植の回数に関わらず、1回の採卵で妊娠された割合です。

累積生産率:新鮮胚移植や融解胚移植の回数に関わらず、1回の採卵で生児を出産された割合です。

- 女性加齢で累積妊娠率・累積生産率ともに低下していました。

次のグラフは上記を初回採卵に限ってみた成績です。

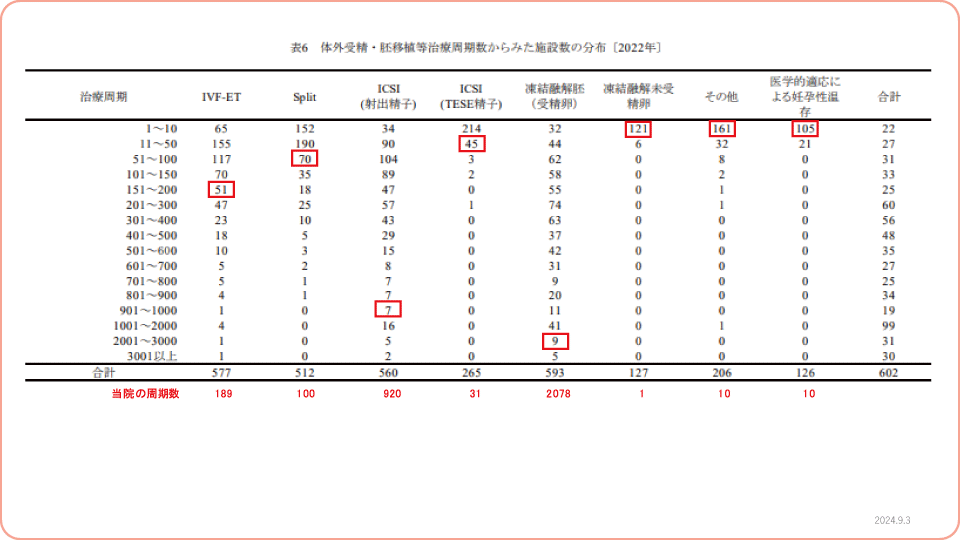

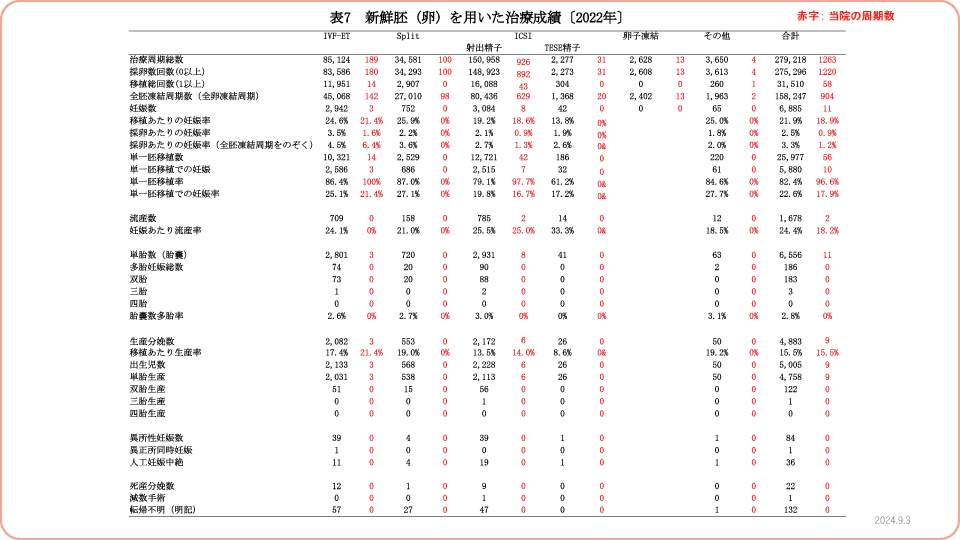

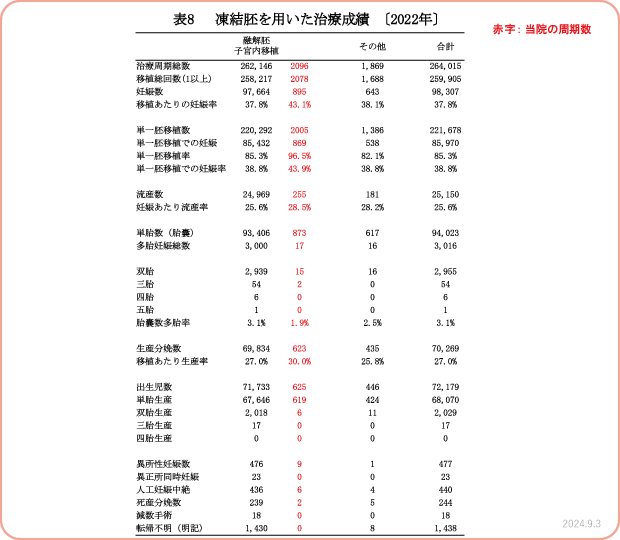

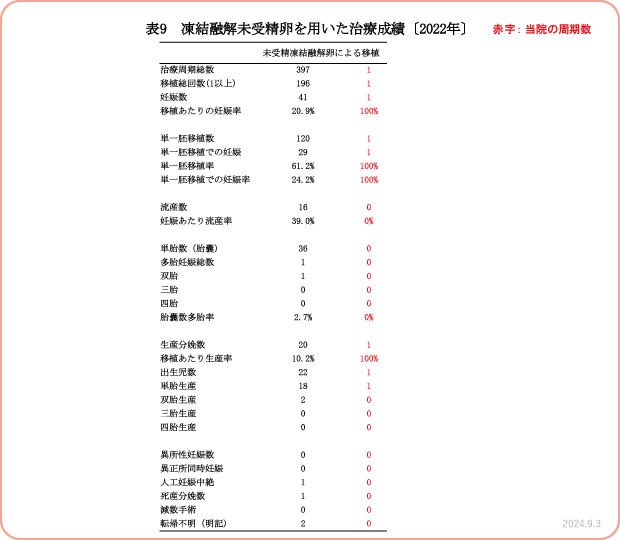

2022年の日本産科婦人科学会全国集計と当院データとの比較

2022年の日本産科婦人科学会全国集計における当院データを赤字で報告します。

当院は、「体外受精IVFは少なく顕微授精ICSIが多い」、「新鮮移植は少なく凍結融解移植が多い」といった傾向がありましたが、女性加齢や男性因子などから難治例も多い中、もっとも多い凍結融解胚での妊娠率・生産率はともに良好な成績でした。